一方面,中产父母正在为孩子“升学”而绞尽脑汁殚精竭虑。

他们拼财力拼人脉挤破头想送娃去“海淀六小强”的明星小学。这些明星小学大多坐落于大城市,拥有高达60%-70%的升学率(远高于平均水平23%)。

它们不仅要求学区房、筛选父母学历、家庭背景,即使满足所有条件早早报名排队,也时常一位难求。(果然有人的地方就有孟母。)

除此之外,影子教育培训机构也在中产父母的“青睐”之下悄然兴起。

据估计,2017年就有7千4百万欧元流入各类培训机构,而1/4的孩子在小学和中学期间参加过课外补习考前培训(bijlessen),其中大部分都来自中产家庭。

另一方面,中低阶层的父母不仅没有让孩子站在自己的肩膀上飞得更远,往往,他们还是孩子学习路上的绊脚石。

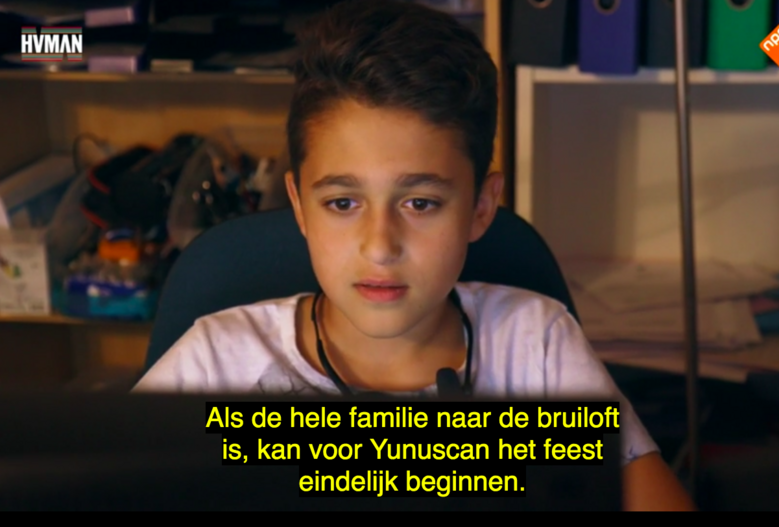

Yunuscan(10岁)和妈妈还有继父住在一起。因为是移民,在家没有荷兰语的语言环境,他的荷兰语比同龄人差了一大截。

妈妈和继父每天忙于工作,闲暇时间都被各种繁杂的家族聚会占据。

他最开心的,是父母出门参加聚会时,他独自一人在家享受片刻安宁,补习荷兰语。

Yunuscan 接受纪录片《Klassen》采访: 当家人去参加婚礼的时候,Yunuscan才终于可以开始(自主学习)的盛宴

目前老师给他的分流建议是普通中学。而以他的资质和勤奋,若是出生在更重视教育的中产家庭,上大学预科中学应该毫无问题。

正可谓,鸡娃的家庭都是相似的,不鸡的家庭各有各的不羁。

如果说,早年间荷兰这个“12岁定终生”的分流体系能够比较公平地选拔人才因材施教,那是因为那会儿还不流行鸡娃。所以,孩子的成绩还能比较真实地反应孩子自身的能力。

然而,国内丰富的鸡娃经验告诉我们:“鸡娃”在孩子小学的时候能产生“立竿见影”的效果,但是到初二以后随着学的内容难度加深,“人造牛蛙”就开始掉队了。

在这个“鸡娃风来袭”的背景下,仍把分流年龄定在12岁,就会让那些仍有被鸡优势的“人造牛娃”拥有更好的教育资源,而那些具有潜力却尚未开窍的“天然牛娃”被排挤在高等教育之外。

若想要做到真正的“因材施教”,教育系统可能得给孩子们多一些时间来探索和发现自己的兴趣和能力。因此,分流不宜过早。

四、12岁真的能看老吗?

从理论上来说,那些因为家长不给力在小升初被低估的孩子,人生还有逆袭的可能性。

然而,现实和理论,往往一个是赵飞燕,一个是杨玉环。

Lyra(化名)是一名高中生。小升初的时候,老师给她的升学分流建议是中专里面最低等级(vmbo-b/k),可见在小学时期,她是个妥妥的“学渣”。

上初中之后Lyra开始发力,人生突然开挂的她,初二的时候转校去普通中学,初三则因为成绩优异再次转学去大学预科。

像Lyra这样,在小升初分流的时候能力被低估的孩子往往有如下的特征:女孩,内向,移民,低收入家庭,低文凭父母。

然而,像她这样能够通过自己的努力实现教育阶层逆袭的案例却是少之又少。

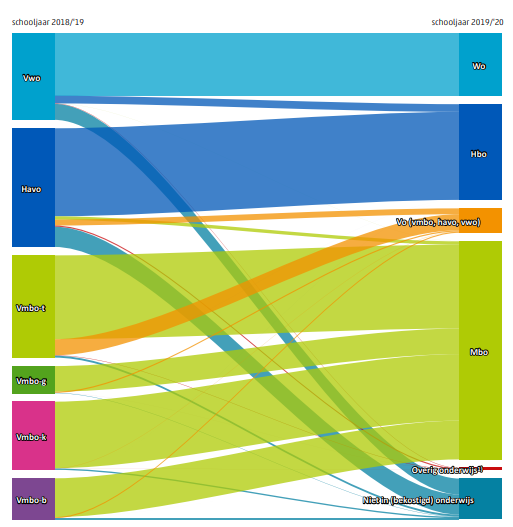

荷兰教育等级流动示意图来源:荷兰统计局青少年报告

左边是中学的不同分级,右边是高等教育的不同分级。

虽说,荷兰教育系统不同等级之间的大门为所有的孩子而打开,但是一旦分流,被分到较低等级的孩子的人生就仿佛被贴上了“不适合学习”的标签。

而被贴上这样标签的时候,好多孩子才12岁。

下得过早的定论,可能会影响孩子一生对自己的评价和自信。

即便是被低估又凭实力逆袭成功的Lyra,在采访中仍然说,小升初老师给她过低的评估,让她一直自信不起来。她总想着要证明自己,怕稍有一点闪失,自己就又被贴回那个“差生”的标签。

五、教育改革,路在何方?

中国正大刀阔斧地实施双减分流等教育改革。

它“给教育本来的样子,让每个孩子成为自己”的理念值得讴歌的同时,政策落地后产生的后果却也扑朔迷离。

即便如此,荷兰的教育现状仍然给我们提供了一些警示和避坑指南。

警示1:教育分流巩固阶级分层

现有社会的不平等,哪怕再小,也会通过教育分流被放大。在荷兰,虽说鸡娃尚未普及,教育分层仍导致不同阶层的孩子很难实现阶层之间的流通。

消除内卷光靠教育改革是远远不够的,职业教育质量以及出路都是迫在眉睫不可小视的问题。

否则分流双减可能只会引发更加畸形的内卷。

警示2:分流不宜过早

理想的分流应该是每个孩子能够根据自己的能力爱好特长理想,选择最适合自己的路。

能够做到这一点,不仅需要有因材施教的教育体系和良好的选拔机制来支撑,也需要把分流推迟到孩子足够成熟能够作出对自己负责任的选择的时间。

Marjolein Moorman是一位四处奔走,不断为教育机会不平等发声的荷兰政府官员。

她在采访中多次说道:

我们教育系统的初始理念是让每个人可以做自己想做的事情。你不必须出身在富裕的家庭,才可以上大学预科(VWO)。即使你的家庭不富裕,教育系统也可以帮助你实现自己的潜力。

但现实并不是这样。 如果一个孩子出生在一个条件不够好的家庭,父母没有读书的习惯,也不会带孩子去图书馆、逛博物馆看展览(虽说是免费的),甚至连买电脑的钱都没有。在这样的家庭背景下,如果一个孩子需要在11岁之前完全靠自己发掘自己的潜能,这显然是不现实的。结果就是,大概率来说,来自低收入家庭的孩子很难跳出贫困的陷阱。

荷兰教委今年年初的一份报告中提出,应该将分流推迟3年进行,让更多的孩子有更长的时间去探索和发展自己的能力,在15岁的时候真正地根据自己的能力和兴趣做出人生重要的选择。

警示3:在教育支流间架上桥梁

无论分流计划多么完美,现实中总会没考(选)到最适合自己教育模式的孩子。

架构教育分流体系的时候,很重要的一步,就是在各个不同的教育支流之间架上桥梁,给所有人“重新选择”的机会。

人生本来就是不断变化着的过程,有的人早熟,有的人大器晚成。教育公平正是在给所有人,不管男女老少贫穷富有,平等的接受教育的机会上体现的。

本文转载自微信公众号:教授妈妈和野马小雅