最近几天,学军中学的课堂,格外热闹。

高一(7)班的历史课上,出现了一枚小小的“教具”,价值竟高达一百万元以上!

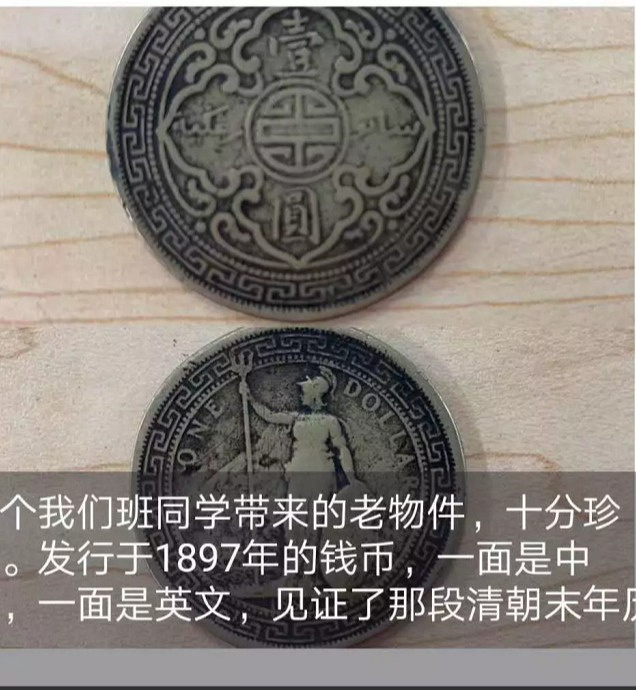

这是一枚1897年的古钱币,班里一位林同学带来的。

班主任杭老师在一家古玩网上检索了下,惊呼,发现这枚钱币名叫“站洋币”,价值大概在一百万元以上。

钱币上印刻的年份是1897,正面写着中文的“壹圆”,反面写着英文“one dollar”。它是林同学曾祖母家传的老物件。在林同学出生时,曾祖母把这枚钱币传给他的母亲。

林同学说,自己第一次看到这枚钱币,感觉很敬畏,因为它见证了他们家族四代人的亲情传承。另一方面,从历史角度上说,这枚钱币又见证了晚清时期那段被迫打开国门的屈辱历史。

展示结束后,杭老师赶紧让林同学把它带回家了。

这是历史教研组开展的题为“老物件、新中国”的交流活动,同学们把家里一个个传家宝,都带到学校。

大家在课堂上分享这些老物件背后的故事。前两天,学校专门把这些物件收集起来,办了一场特别的展览“新中国老物件展——纪念新中国成立七十周年系列活动”。

中午时分,校园里人头攒动,看展览的人群里,不时有“哇”的惊叹声传出。

这个钟表修理箱让外公成为镇上最早一批万元户

高二(12)班的褚思齐同学带来老太公的钟表修理箱,它已有八九十年的历史了。

20世纪三四十年代,褚同学的太公跟着一个走街串巷的钟表修理师傅学会修钟表的手艺。学成后,他自己做了一个钟表修理箱,把修钟表的工具、钟油以及手表之类的东西归置其中,背着箱子开始讨生活。新中国成立后,太公又把这门手艺传给了外公。

但是褚外公学会之后并没有马上接班,而是选择去工作较为稳定的绸厂做工。实行改革开放政策后,国家鼓励个体工商户创业,褚外公这才辞职下海,利用这个钟表修理箱,开了一家钟表修理店。当时,褚外公一个月能挣到100来块钱,这比以前绸厂的厂长工资还要高。很快,褚外公一家就成为当时镇上最早的一批万元户。20世纪80、90年代,手机开始流行后,褚外公还在手表店里开发修手机的新业务。从小修理箱到大修理店,两代人谱写了创新致富生活的佳话。

褚同学说:“这次回家找老物件,才发现外公的经历。历史从一个很宏大的学科突然凝聚在一个很微观的物品上,家里的一个小小修理箱就能把一系列历史进程串联起来,这真的是一段非常奇妙的体验。”

20年前,爸爸给妈妈发的甜蜜电报每一封最后一句都是“爱你”

高一(9)班史雨晴同学带来的老物件是两封电报。这是她父母甜蜜爱情的见证。

史同学父母在大连交通大学期间相识、相知、相恋。大学毕业后,家在河南的史妈妈因为对“上有天堂,下有苏杭”的向往,选择到杭州的浙江工业大学继续硕士学业,而史爸爸选择回到广西老家工作。

1998年,出于对史妈妈的想念和谋求更好的发展机会,史爸爸选择到杭州与史妈妈汇合。在从广西到杭州的路上,史爸爸郑重地发出两封电报——“到柳州,爱你”和“周三晚七点至杭,十二车八十一号,爱你”。电报内容虽少,但是当时发送的费用也不菲,可见史爸爸对史妈妈的爱。

史雨晴同学

有一天,史雨晴同学在翻书柜时无意中发现了这两份电报。

她说:“作为女儿,我觉得爸妈在那个年代选择来到完全陌生的杭州工作并安家,这是很有勇气和拼博精神的。同时,爸爸在那个年代能用电报大胆地发送爱妈妈的信息,这种方式特别浪漫,当然这也见证了我们国家通讯技术的发展。”

1960年自由恋爱的外公外婆收到一份结婚礼物——镜子

高二(11)班翁心悦同学带来的是一对古朴的镜子。这对镜子是翁同学的外公外婆1960年结婚时,别人送的结婚礼物。

关于这段历史,翁同学说:“我外公是建国后最早的一两批大学生,还是数学系的,在当时很抢手,外婆则是供销社的。他们俩是村子里一对最早自由恋爱的夫妻,这在当时观念落后的西北地区特别少见。”

翁同学说:“其实,镜子就放在家里,每天走来走去也没觉得有什么特别的。但是,由于学校组织的‘老物件、新中国‘活动,我了解到这一段历史,这才发现这两面镜子从很近变得很久远了。

每个时代并不是历史教科书可以简单概括的,而是由每个人的一些小小的故事,每个人的外公外婆的那些故事组成的。历史书上就是简单的一页概括了十年,但是当你去深入挖掘,在发现自己和这十年的联系时,就会在内心对历史产生一种不一样的感觉。”

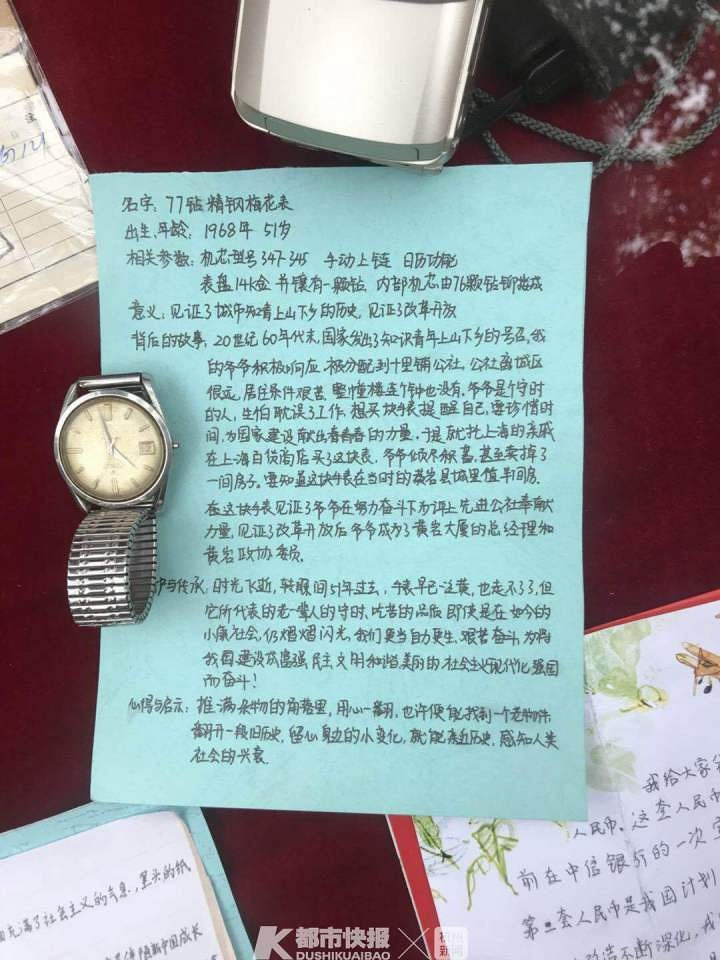

一只手表的故事

这名女生说:“这是一只有77颗钻的手表,不过钻都在里面。有次修表,师傅一拆开后盖,整个被亮瞎。哈哈。”

20世纪60年代,国家发出知识青年上山下乡的号召,我爷爷积极响应,被分配到十里铺公社。公社离城区很远,居住条件艰苦,整幢楼连一座钟都没有。爷爷是个守时的人,生怕耽误了工作,想买块表提醒自己珍惜时间。

于是就托上海的亲戚,在上海百货商店买了这块表。爷爷倾尽积蓄,甚至卖掉了一间房子。要知道这块手表在当时的黄岩县值半间房。后来,这块手表见证了爷爷努力奋斗带领公社被评为先进。这之后,爷爷成了黄岩大厦的总经理和黄岩政协委员。

下面这张图片,对学军中学来说,意义非凡。

1973年1月,当时,学军中学的语文组老师和杭州大学的教授一起编写了本《汉语常用字典》。

字典是由浙江人民出版社1973年1月出版的,《后记》里介绍得很详细:本字典原先由杭州学军中学在无产阶级教育革命中发动革命师生,并有杭州长征轧钢厂工人参加,合作编写初稿。在此基础上,又组织了杭州大学、浙江医科大学、省中小学教材编写组、杭州市和温州市有关中学,与初稿编写单位,组成了有工人、语言文字工作者、教育工作者参加的“三结合”编写组,进行了大量的编审工作,作了多次修改、订正。

抗美援朝战争,一位同学的爷爷拿到朝鲜发的奖章和证书。

一家找出三只熨斗,见证了不同年代的变化。

童年回忆——铜钱、银元

高一(8)班毛艺陶同学的父亲是丽水人,母亲是重庆人。作为移居杭州的一代人,毛同学爸妈没有存下很多老物件。这次她还是带来妈妈幼年和青年时的一些收藏品。

毛同学说,她妈妈小时候喜欢搜集钱币。正巧那时村里家家户户都有一些用不出去的旧铜钱,换来换去就能收集到一大串。值得一提的趣事是,根据她妈妈老家的习俗,在炸油粑粑(重庆的一种特色美食)时,需要把铜钱放到油锅里,这样油才不会四处飞溅。铜钱旁边的银元则是毛同学的奶奶给远嫁到浙江的儿媳妇的礼物,这是老一辈人对年轻人美好婚姻生活的祝愿。

毛同学说:“这次活动一是让我感受到货币的变迁,以前的货币面值都是一分一毛的,而现在一分一毛就很少见;二是通过长辈们的故事,让我体会到祖国正在变得越来越繁荣富强。以前,奶奶要变卖首饰给孩子买东西吃,而现在的家长就不用了。”

外公16岁入伍时戴的帽徽和肩章

高一(9)班李王程同学带来外公参军时的军装帽徽。

据李同学介绍,外公16岁就响应国家的号召,成为一名光荣的军人,这在当时是一件令全家人都非常骄傲的事。部队复员后,当时44岁的外公因工作需要还去参加当年的高考。李同学笑道:“当年外公考计算机考试,考了100分,但是现在连计算机和网络的概念都分不清楚。”

李王程说,在这次寻找老物件过程中,他也深入了解了外公。从国家困难时期到如今的美好新时代,他能深刻地体会到外公由衷的欣喜和自豪。

老物件走进历史课堂将走进博物馆展览

最近两周,高一年级和高二年级的十七个班级同学,都在讲老物件,听老物件的故事,亲身参与,每一节课,课堂反响都极其热烈。

钱币和粮票是这次分享会的主角,不少同学晒出了颜值颇高的老照片。

各班的同学越看越不过瘾。所以,在班级内部的交流活动后,老师们把这些东西收集起来,面向全校同学来一场展示活动。

接下来,学校已经联系了浙江省西湖博物馆,准备把同学们的这些老物件拿到博物馆展览,表达学军中学对新中国成立七十周年的致敬。这也是学校纪念新中国成立七十周年活动的开始,接下来还有不少精彩内容。

历史教研组组长金丽君老师说:“这次活动的特点是用史料实证的方式,凝聚家国情怀,鲜明地体现历史学科教学的特点。同时,这个活动实现了从课堂走向课外,并为同学们的未来生活和发展服务,借助于这样一种活动形式,诉说家风国运,在建国七十周年来临之际,努力培养学生的爱国主义情感。”

采写/制作:张娜

来源:爱写作的狮子